广西建院7月17日讯(文/马克思主义学院 刘荔源 图/青年马克思主义者协会 杨湘湘)为深入学习贯彻习近平总书记“要把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好”的重要指示精神,引导广大师生赓续红色基因,续写新时代“长征故事”,7月13日—16日,我校马克思主义学院组织青年马克思主义者协会学生代表参加“重走长征路·奋进新征程”红色夏令营活动。

本次红色夏令营活动是由职业院校红色文化育人共同体主办、由多所红军长征主要出发地、途径地共同体院校承办的一个全国性师生重走红军长征路的红色走读实践研修活动,我校马克思主义学院刘荔源、唐海莲两位教师带领4名青年马克思主义者协会学生代表参加了突破湘江主题营,开展了一堂赓续红色血脉、富有特色创新的行走思政课堂。

在宜章烈士陵园瞻仰革命先烈

创新与实践:思政课堂活起来

研学活动通过现场教学、交流研讨、亲身实践等形式,把课堂从教室搬到户外。在“半条被子的温暖”专题陈列馆中,学生们感受到党始终与人民群众风雨同舟、命运与共的血肉联系;在宜章烈士陵园、宜章湘南起义旧址里,学生们领悟到人民军队为人民,站稳人民立场就能构筑起众志成城的铜墙铁壁;在湘江大坪渡口、界首渡口聆听湘江战役的壮烈历史中,学生们深刻感悟了红军将士对党忠诚的政治本色、矢志不渝的理想信念、勇于献身的牺牲精神、压倒一切的英雄气概和不畏艰险的昂扬斗志;在毛竹山村的乡村振兴实践中学生们更透彻理解了让人民幸福是“国之大者”的深刻意义。

这一次“行走的思政课”,深入挖掘并发挥好红色资源的铸魂育人功能,让革命文物“开口说话”、浸润人心,增强“大思政课”的感染力,有助于引导青年学生扣好人生第一粒扣子,激发学生的爱国热情和奋斗豪情。

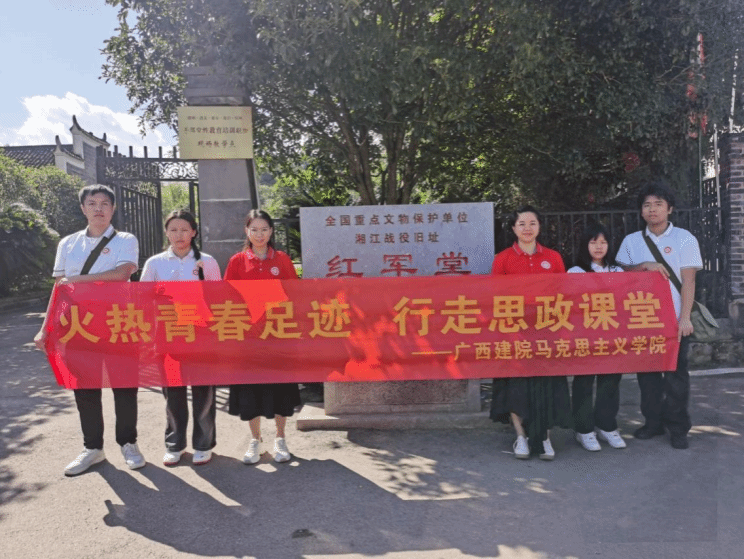

在湘江战役旧址红军堂聆听现场教学

在红军长征湘江战役界首渡口开展现场教学

收获与践行:坚定信仰筑梦未来

通过重走长征路,学生们在亲身实践中感悟伟大长征精神的深刻内涵,理解在新时代新形势下,伟大长征精神仍然具有重要的现实启示意义,进而自觉传承红色基因,续写长征精神时代新篇。

青马协会学生黄林顿表示:“实践研学活动既让我们享受了精神盛宴,也体验了温暖安全的生活保障。相比当年革命前辈们缺衣少食、在枪林弹雨中依靠坚定的革命理想走完的二万五千里长征路,他们身上坚定的信念、顽强的毅力以及为苏维埃流尽最后一滴血的精神,深深打动了我。作为一名市政专业的学生,我也要传承和弘扬伟大的长征精神,修好民生路、建好幸福桥。”

青马协会学生邓玲峰表示:“湘江战役是红军长征中历经最惨烈的一场战役,五万英魂长埋湘江与两岸,‘三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼’是后世对牺牲在湘江战役中的革命先烈们的深切缅怀,也是红军长征中的一段悲壮史诗。如今战争的硝烟已经散尽,但革命英雄永垂不朽。一代人有一代人的长征路,我将扎实学好用好智能建造技术,投身于建设社会主义现代化强国的伟大事业,走好我们这一代人的长征路!”

青马协会学生马万明表示:“在湘江河畔的毛竹山村,曾经山水贫瘠,如今的毛竹山村借助特色产业发展,实现了从贫穷落后到富裕文明的转身,广西乡村振兴成功实践的缩影。无论是90年前的二万五千里长征还是现在的乡村振兴战略,出发点和落脚点都是‘人民’。作为一名计算机网络专业的学生,我将不忘初心牢记使命,把‘人民’放进心里,以专业优势助力‘数字乡村’建设。”

青马协会学生杨湘湘表示:“作为新时代青年,我们应该继承和发扬这种同人民风雨同舟、血脉相通、生死与共的优良传统和革命精神,始终坚持以人民为中心的发展思想,为人民群众谋幸福、为中华民族谋复兴而不懈奋斗。”

马克思主义学院教师唐海莲表示:“借助‘重走长征路,奋进新征程’实践研学活动与学生一起走出校园小课堂,走向社会大课堂,由北向南重走湖南汝城县至广西兴安县的长征之路,感受长征的艰难困苦,体悟革命先辈一不怕苦、二不怕死的决心意志。实践研学活动有利于依托丰富的实践育人资源,发挥学生的主体参与性,深化学生的学习感悟,促进学生的成长成才。作为一名思政课教师,要善用巧用社会育人资源,上好实践课,做好育人工作。”

在毛竹山村开展乡村振兴现场教学

一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。回望走过的路,旨在不忘初心、牢记使命;眺望前行的路,贵在勇担使命、谱写新篇。在实现中华民族伟大复兴中国梦的征途中,我校广大师生将继续传承和弘扬伟大长征精神,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,以实际行动建功新时代,以不懈奋斗为强国建设贡献青春力量。